「最新の画像に更新」「新しい値段に更新」毎回手作業でやってるこの作業、自動化できたら…そう考えたことはありませんか?

出版・印刷・デザイン業界において、効率的かつ美しい誌面づくりは永遠のテーマです。

その中で近年ますます注目を集めているのが「自動組版」です。

この記事では、自動組版とは何か、そのメリットやデメリットについて、最後に導入判断チェックリストもつけてわかりやすく解説します。

自動組版とは?

自動組版とは、「テキストや画像などのデータを自動的にレイアウトして、印刷物やPDFなどの最終的な出力物を生成する仕組み」です。

たとえば、たくさんの商品が載った分厚いカタログを作るとします。

これまでは、エクセルにまとめた商品の名前や値段、スペックや説明文を、ひとつずつ手作業でデザインソフトに貼り付けていました。写真を配置するのも、ひとつずつ手作業です。

想像するだけでも大変な作業ですよね…。

しかも、値段が変わったり、商品の情報が更新されるたびに、また同じ作業を繰り返さなければなりません。

しかし「自動組版」を使えば、この手間のかかる作業から解放されるのです!

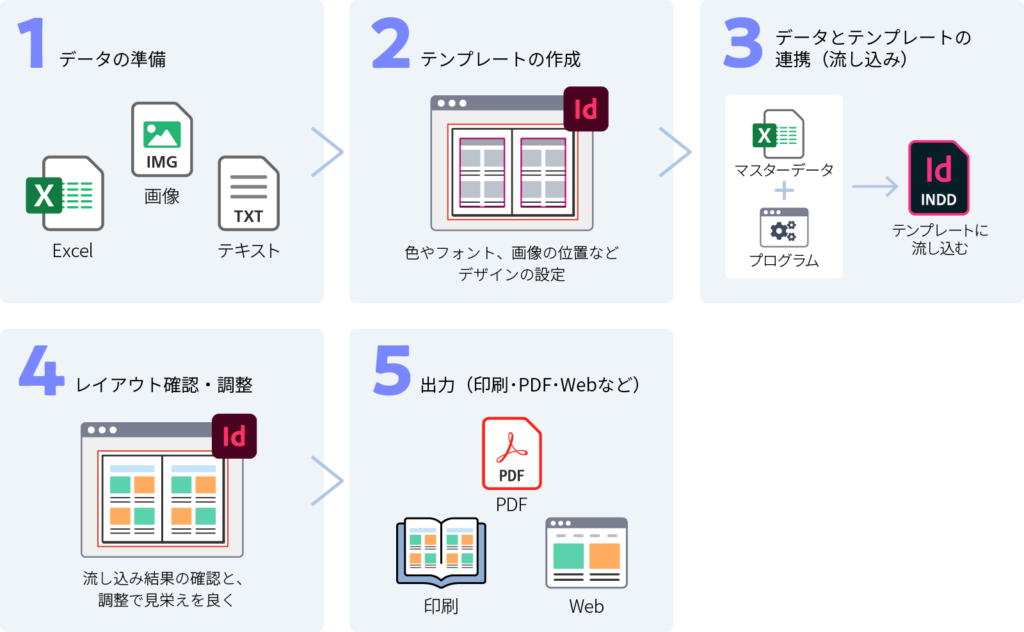

自動組版の流れを見てみましょう。

自動組版は、エクセルやCSVファイルなどで整理されたデータをあらかじめ作っておいたデザインフォーマット(「型」)に、ボタン一つで自動的に流し込んでくれるのです。

ただし「全部自動化できるわけではない」

注意点として、自動組版が得意なのは「繰り返しの定型レイアウト」です。

見やすさやデザイン性が強く求められる部分(例:表紙、雑誌の特集ページなど不定型なレイアウト)はデザイナーやオペレータが手作業で整える必要があります。

というのは、自動組版はあくまで効率化のためのツールであり、創造性や細やかな調整が必要なところでは人の手が不可欠となります。

自動組版のメリット・デメリット

どんな便利なツールにも、良いところと注意すべき点があります。自動組版も同じです。

ここでは、自動組版を導入することで得られる「メリット」と、知っておくべき「デメリット」を分かりやすくご紹介します。

メリット:自動組版でこんなにラクになる!

制作時間が劇的に短くなる

今まで手作業で何日もかかっていた作業が、わずか数分から数時間に短縮されます。

特に、たくさんの情報を扱うカタログや名刺、チラシなどの制作で、その効果を実感できるでしょう。

制作にかかるコストが安くなる

制作にかかる時間が減ることで、人件費や外部に発注する費用を大きく削減できます。

人的なミスがなくなる

データを流し込む作業はシステムが自動で行うので、手作業で起こりがちな入力ミスやレイアウトのずれがなくなります。

最新の情報にすぐに対応できる

価格改定や商品情報の変更があったときも、元となるデータ(エクセルやCSVファイルなど)を修正するだけで、あっという間に最新の印刷物を作ることができます。

デザインのルールが統一される

あらかじめ決めたデザインの「型」に自動で流し込むので、誰が作業しても同じレイアウトになり、デザインの統一感を保てます。

デメリット:導入前に知っておきたいこと

導入には費用がかかることもある

自動組版の導入はそこまで費用がかからないものと、大きく費用がかかるものがあります。

作成するプログラムがシンプルであれば、導入費用が大きくかかることはありません。

数万円〜数十万円で導入することが可能です。

逆に、作成するプログラムが複雑になればなるほど、導入費用は高くなります。

まずは「どんなものを自動化したいか」を制作会社に伝え、見積を依頼しましょう。

テンプレートの作成に手間がかかる

自動で流し込むためには、自動組版に合わせた「デザインテンプレート」を最初に作る必要があります。

「どんな情報がどこに入るか、どういうルールで表示するか」をあらゆるパターンを想定して、表示のルールを細かく決めていく作業です。

これは制作条件と作るものの難易度によって、作成に時間がかかる場合があります。

しかし、一度この手間をかけて質の高いテンプレートを作ってしまえば、変更がなければその後はボタン一つで大量の印刷物が作れるようになるため、長期的に見れば大きな時間とコストの削減につながります。

イレギュラーな対応が苦手

自動組版は「決まった型に、決まったデータを流し込む」のは大得意です。

しかし、事前に想定されていない「イレギュラーなこと」、つまり「型にはまらない特別な調整」が必要になったとき、どうしても人の手が必要になってしまいます。

自動組版を導入する際は、「どれくらいのイレギュラーが発生する可能性があるか」「どこまで自動化して、どこから手動修正にするか」をあらかじめ考えて依頼することが大切です。

自動組版に向いているもの・不向きなもの

自動組版はとても便利なツールですが、どんな印刷物でも万能に使えるわけではありません。

得意なことと苦手なことがあります。

自動組版に向いているもの(得意なこと)

自動組版が特に力を発揮するのは、「同じような形(フォーマット)で、たくさんの情報を、繰り返し更新して作るもの」です。

| ジャンル | 用 途 |

|---|---|

| 商品カタログ・製品リスト | 何百、何千という商品を扱っていて、値段や仕様が頻繁に変わる場合。 例えば、家電量販店のカタログや、工業製品の部品リストなどがこれにあたります。 データを更新するだけで、新しいカタログがすぐ作れます。 |

| 名刺・社員証 | 社員が増えたり、部署が変わったりするたびに、大量の名刺や社員証を作る必要がある会社。 名前や部署などの情報を入力するだけで、レイアウトが崩れずにサッと作れます。 |

| チラシ・DM(ダイレクトメール) | スーパーの週替わりチラシのように、掲載する商品や価格が頻繁に変わるもの。 キャンペーン情報などを効率よく更新できます。 |

| 多言語マニュアル・説明書 | 一つの製品で、日本語、英語、中国語など、たくさんの言語版を作る必要がある場合。 翻訳されたテキストデータを流し込むだけで、それぞれの言語のマニュアルを簡単に作れます。 |

| 帳票類・報告書 | 形式が決まっているけれど、中身の数値やテキストが毎回変わるような帳票や報告書。 例えば、試験の成績表や、月ごとの営業報告書などです。 |

自動組版に不向きなもの(苦手なこと)

自動組版があまり得意ではないのは、「デザインの自由度が高く、一つずつ手作業で細かく調整したいもの」です。

| ジャンル | 理 由 |

|---|---|

| デザイン性の高い広告・ポスター | 写真やイラストを効果的に見せるために、細部までデザイナーがこだわり抜いてレイアウトを決めたいような、芸術的な広告や大きなポスター。 一つ一つの要素を、手動でミリ単位まで調整する方が向いています。 |

| 書籍・雑誌の本文 | 小説や論文など、文章量が多く、文字の読みやすさや改行位置、段落の体裁などを緻密に調整したい場合。 自動組版では対応しきれない細かな調整が必要になることがあります。 |

| パンフレット・会社案内 | 企業のブランドイメージを伝えるために、コンセプトに合わせて写真の配置や文字の大きさ、色などを自由にレイアウトしたい場合。 型にはめるよりも、クリエイティブな表現が優先されるため、手作業の方が適しています。 |

| 不規則なレイアウトが多いもの | 毎回全く異なる構成やデザインが求められるもの。 テンプレートを作成するメリットが薄く、かえって手間がかかる場合があります。 |

ー自動組版が得意なこと・苦手なこと まとめー

「同じものをたくさん作る」「内容が頻繁に変わる」「デザインの形が決まっている」場合

▷自動組版が大活躍!

「毎回デザインをゼロから考えたい」「芸術的なこだわりが強い」場合

▷手作業の方が向いている

自動組版 導入判断チェックリスト

自動組版がどういうものかわかったところで、自社の業務に自動組版は必要か?を見極めましょう。

以下の項目に3つ以上該当する場合、自動組版の導入によって大きな効果が期待できます。

⬜︎ 毎号・毎回、同じフォーマットのドキュメントを大量に作っている

⬜︎ 商品をデータベースで管理している

⬜︎ 情報の更新頻度が高く、都度レイアウトし直している

⬜︎ 同じフォーマットで多言語展開が必要なケースがある

⬜︎ レイアウトルールは比較的決まっていて、自由度より正確性・効率を重視したい

⬜︎ コピペや手作業によるミスが発生しやすい

⬜︎ 将来的にWeb・電子書籍など、他メディアへの展開も検討している

⬜︎ 制作コストや人的リソースの削減が課題になっている

▽ 診断結果の目安

・5項目以上該当する場合:自動組版を導入した場合、大きな効率化が期待できる

・3〜4項目以上該当する場合: まずは一部業務で試験導入して検証するのがおすすめ

・0〜2項目以上該当する場合: この段階では無理に自動化せず、手作業で進めてもOK

まとめ

自動組版は、単なる「便利な時短ツール」ではなく、データとデザインをつなぐ重要な技術です。

制作物の品質を保ちながら、大量のコンテンツを効率的に発行したいというニーズが高まる中で、その価値は今後ますます高まっていくでしょう。

「そもそも社内にあるデータが散らばっているし、どれが最新情報なのかわからない、バラバラで無理…」こんな声もよく伺います。

私たちエコーインテックは、データ整理からご相談いただける組版サービスを行っています。

興味があれば「今制作されているカタログやレポート・資料など、どの部分が自動化できる?」かをご相談ください。

スモールスタート+運用改善のサイクルを回すことが、長期的な成功のカギとなります。